1. 柱脚遺構の出現Excavation of column pillar remains

遥か昔、出雲大社は今よりもずっと高く聳えていたという

言い伝えがありました。

しかし、それはあくまでも伝説の域を出ない話としてしか

語られることはありませんでした。

多くの歴史学者、建築学者、日本史研究家などの間に

おいても、信憑性の無い説としてしか扱われることは

ありませんでした。

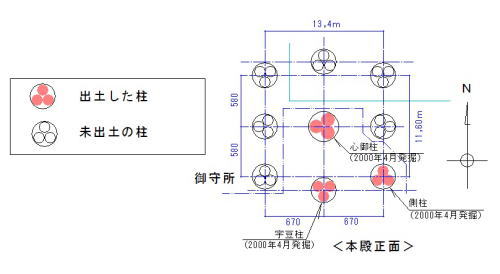

ところが、2000年、

本殿境内の地下に祭礼準備

室を作るための発掘調査を

行っていたところ、

思いがけず巨大な柱脚の

遺構が現れたのです。

それは、1本約直径1.4m杉の木を三本束ねて一本にした

総直径3mもの巨大な柱でした。

続けて他所からも二か所同様な構造の遺構が出土しました。

そしてそれは、調査の結果、鎌倉時代前半(宝治2年

=1248年頃)の本殿のものと推測されたのです。

発掘された柱の

大きさや構造、

そして位置関係

が、驚くべき

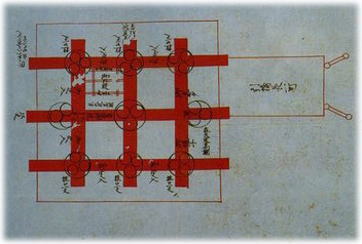

ことに出雲国造

千家に伝わって

いる古文書

「金輪御造営差図」

と完全に一致したことにより、伝説としてしか語られて

こなかった古代出雲大社神殿が、

実在した可能性がにわかに高くなったのです。

■ 上図:出雲国造千家所蔵 「金輪御造営差図」

中古の時代、出雲大社は16丈(48m)あったとされ、

さらに上古の時代には32丈(96m)あったとされて

いました。(本居宣長の「玉勝間」)

(*中古とは概ね平安・鎌倉時代、上古とは概ね古墳・

飛鳥時代の頃をさします。)

そして、「金輪御造営差図」によると、本殿へ至る曳橋の

長さは一町(108m)にも及ぶ壮大な建築物であったと

考えられます。

それまで伝説でしかなかった古代出雲大社が、

にわかに現実として再び私たちの前に姿を現したのです。