6. 古代大社に関する文献記録・他Literature

古文書に記された古代出雲大社Kojiki,Nihonshoki,etc.

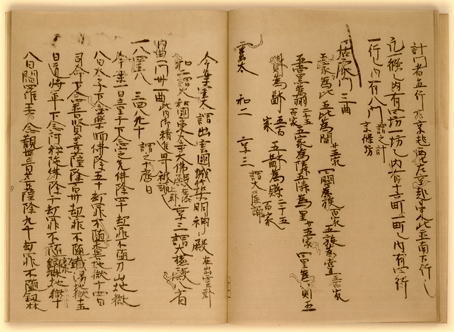

「口遊」とは、当時の子供のための教科書 参考書のようなものでした。正確には、源為憲が 平安中期頃(天録元年:970年成立)藤原為光の子の誠信のために書いた貴族子弟のための教科書(幼学書)です。

その中に、「雲太、和二、京三」【謂大屋誦】。今案、雲太謂出雲国城築明神神殿【在出雲郡】。

和二謂大和国東大寺大仏殿【在添上郡】。京三謂大極殿、八省」

という記述があって当時の大型建物の高さの順位を表したものだとされています。

雲太とは出雲大社、和とは東大寺、京は京都御所、大極殿を意味し、出雲大社が最も高く、 大和国東大寺大仏殿が二番目、京都大極殿八省(現平安神宮)が三番目という意とされています。

(当時の東大寺大仏殿は15丈(約45m)でしたので出雲大社はそれよりも高いということになります。出雲大社の言い伝えでは、出雲大社の神殿の高さは、上古(古代)では32丈(約96m)、中古(平安時代〜鎌倉時代)では16丈(約48m)、その後は8丈(約24m)と言われており、 現在も24mとなっています。

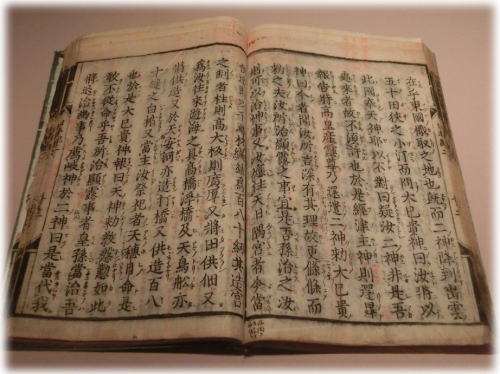

「古事記」は日本最古の歴史書です。上・中・下の全3巻で構成されており、和銅5年(712年)に天武天皇の命により、稗田阿礼(ひえだのあれ)が暗誦していた『帝紀』(天皇の系譜)と『旧辞』(昔の伝承)を太安万侶と舎人親王が書写し編纂して元明天皇に献上されたものといわれています。

古事記の神代の巻の3分の1が出雲に関する神話で占められています。因幡の白兎、スサノオのヤマタノオロチ退治、大国主之命の国造り、国譲り、大国主大神が高天原の天照大神(あまてらすおおみかみ)に国を譲り、その時に造営された天日隅宮(あまのひすみのみや)が出雲大社の始まりであると記されています。

天武天皇が編纂を命じたことにあるとされたもので、日本最古の正史であり、奈良時代、舎人親王らの編集で養老4 (720) 年成立、全30巻・系図1巻 古事記とほぼ同時代のものが書かれている内容です。ほぼ同時代を記したこの2書を併せて「記紀」と呼ばれます。古事記よりも詳細な記述もあり、異説と呼ばれる古事記に記されている内容とは異なるものも併記されていて特徴的なものとなっています。

神代から持統天皇までの歴史が記されています。文章が漢文で書かれているため、中国の歴史書「史記」を意識して書かれたように思うような構成になっており、中国などの外交的にも用いられる用途とあったのではないかとも云われています。

また続編として、平安初期に成立した第二の国史といわれる『続日本紀』が、 菅野真道(すがのまさみち)らによって延暦16年(797年)に完成しています。

『続日本紀』は文武天皇元年(697年)から桓武天皇の延暦10年(791年)まで95年間の奈良・平安時代の歴史を扱っており、これも全40巻の大著となっています。

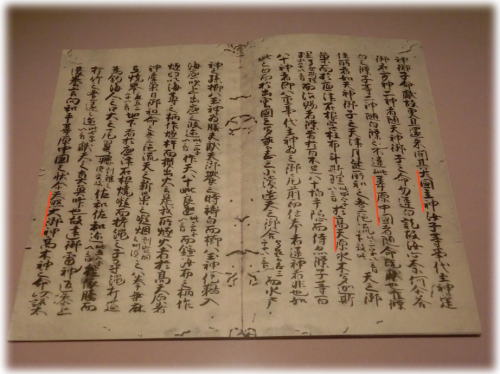

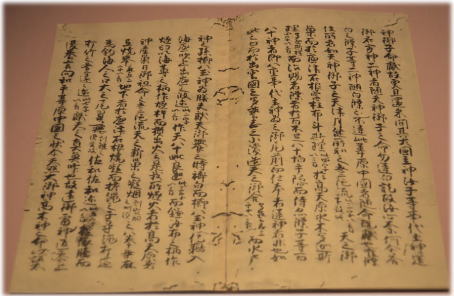

「風土記」は713年(和銅6)に、元明天皇による風土記の編纂命令が 太政官が発した風土記編纂の官命により全国に60近くある各国々に、その地方の地名の由来、特産物、古老の伝承などを調査して報告するように命令が出されました。

『出雲国風土記』は、こうした命令を受けて出雲の国から中央政府に提出された報告書で、言ってみれば出雲の地誌です。提出されたのは天平5年(733)2月30日。聖武天皇に奏上されたといわれています。完成までに実に20年を要しています。一部に『古事記』後の『日本書紀』編纂のための追加資料募集を目的とした事業との説がありますが、提出時期を考えればどうやらそうではなかったようです。

また、特徴的なことは、他国の風土記は、主として国司(都から派遣された役人)が主導して纏め上げたものであることに対し、出雲風土記は、出雲豪族の出雲国造出雲臣広島が主導して纏め上げられたものであるということです。

全国60あまりのそれぞれの国で『風土記』が作られたと思いますが、平安時代には 経年のうちに散逸し、すでにその多くは失われてしまい、現在かろうじてまとまった内容を伝えているのは、常陸(ひたち)国風土記・出雲(いずも)国風土記・播磨(はりま)国風土記・肥前(ひぜん)国風土記・豊後(ぶんご)国風土記のわずか「五風土記」しかありません。その中でも、『出雲国風土記』は内容的に、ほぼ完本の形で今日に伝わる唯一の「風土記」であり、とても貴重なものです。

『出雲国風土記』の地名の由来のなかに出雲に伝えられていた神話が記されているのが特徴で、 素盞鳴尊(スサノオ)や大国主之命(オオクニヌシノミコト)の神話のように、『古事記』や『日本書紀』とは異なる内容の神話があったり、 八束水臣津野命(ヤツカミズオミヅヌノミコト)の「国引き」のように 『古事記』や『日本書紀』には記されていない神話が記されてもいます。

妻木晩田遺跡に隣接する稲吉角田遺跡(いなよしすみた)遺跡から、1980年の調査において多数の弥生土器が出土したのですが、その中に古代の出雲大社の存在を想像させる土器の絵が発見さています。この線刻土器の時代は紀元前1世紀(弥生時代中期)頃と推測されています。この土器は、口径約50cm、推定高120 cm以上の大型壷であり、口縁部から頸部にかけて6種類の絵画(鹿、太陽、樹木+銅鐸、高床式建物 、やぐら状建物)が描かれています。

その中の「やぐら状建物」の絵が古代出雲の杵築大社の原始の姿のようにも見えます。