2. 八岐大蛇Yamatano-orochi

姉の天照大神(アマテラスオオミカミ)に会いに高天ヶ原(たかまがはら)を訪れた素盞鳴尊(スサノオノミコト)は、かの地であまりに傍若無人な振る舞いをしたことにより、高天原を追放され、出雲の地に降り立ちました。

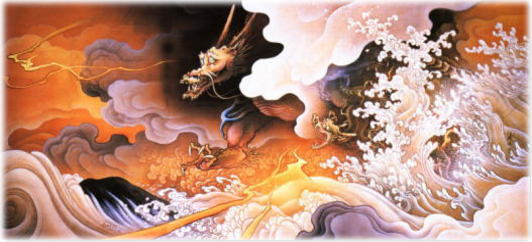

出雲の地に降り立った素盞鳴尊は、河に沿って歩いてゆくうちに、どこからともなく泣き声がきこえてきました。 とある家の中で、老夫婦が美しい娘を前にしてさめざめと泣いていたのです。 話を聞くと、この地には、目がほおずきのように赤く燃え、頭が八つ、尾が八つもあり、その体は八つの谷と八つの丘を合わせた大きさで、 体中にコケや木が生えており、その腹はいつもただれて血が滲んでいる巨大な大蛇が村を襲い、毎年ひとりずつ娘をさらい食っていくの だということです。 そして今年は美しい我が娘、稲田姫(イナダヒメ)の番がきたので泣いているというのです。

素盞鳴尊(スサノオノミコト)は、「柵で囲いを作り、そこに八つの門を設け、その門の中に八つの樽を置きなさい。そしてその樽の中に酒をなみなみと注いでおきなさい。」と 言いつけました。

八岐の大蛇(ヤマタノオロチ)が現れます。八つの頭を一つ残らずそれらの樽の中に突っ込み 酒を飲んで酔った隙を見計らい、素盞鳴尊(スサノオノミコト)はこれを十握の剣(トツカノツルギ)剣で切り裂き倒しました。

そのとき、真ん中の尾を切った時に、剣の刃が欠けました。不思議に思い、その尾を切り開くと一振りの剣が現れました。 これが、三種の神器のひとつとなる天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)で、後に「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」と呼ばれるようになります。

この剣は、素盞鳴尊が天照大神に献上し、後に日本武尊(ヤマト タケルノミコト)が父の命により東国に出征の際、倭比売命(ヤマトヒメノミコト)からこの剣を授けられ、駿河の国を訪れた時、草原で火攻めにさらされ絶体絶命になった時、この剣で周囲の草を薙ぎ倒し、燃え盛る火の手をかわして無事難を逃れれました。 このことから、この剣は「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」と改名されたのです。

現在は、名古屋の熱田神宮にこの「草薙の剣(天叢雲剣)」は御神体として祀られています。

八岐の大蛇(ヤマタノオロチ)を退治する間、素盞鳴尊(スサノオノミコト)は、稲田姫(イナダヒメ)を出雲の*佐久佐女の森(さくさめのもり)に隠して守り、そののち正式に御結婚をされ、須賀の地に宮を建てて国固めをすることにしました。

その由来を持つ社が、同じ出雲(松江市)の地にあります八重垣神社です。

※ 佐久佐女の森(さくさめのもり) : 良縁占いで有名な「鏡の池」がある森で、八重垣神社の境内裏の奥深くにあります